A

納税者が自主的に税務署に協力する以外の、税務署による納税者への接触が広い意味での税務調査になります。

その種類としては、「実地調査」、「反面調査」、「強制調査」があります。

解説

税務署が納税者に対して行う質問等の公権力の行使は、国税通則法第74条の2(平成23年12月2日改正、平成25年1月1日施行)以下に規定されている「質問検査権」をその根拠にしており、この「質問検査権」の行使による税務署の活動が広い意味での税務調査にあたります。

狭い意味で考えますと、税務署側が納税者に対して行う、納税者宅や会社事務所に臨場しての、所得内容の確認行為が税務調査になります。

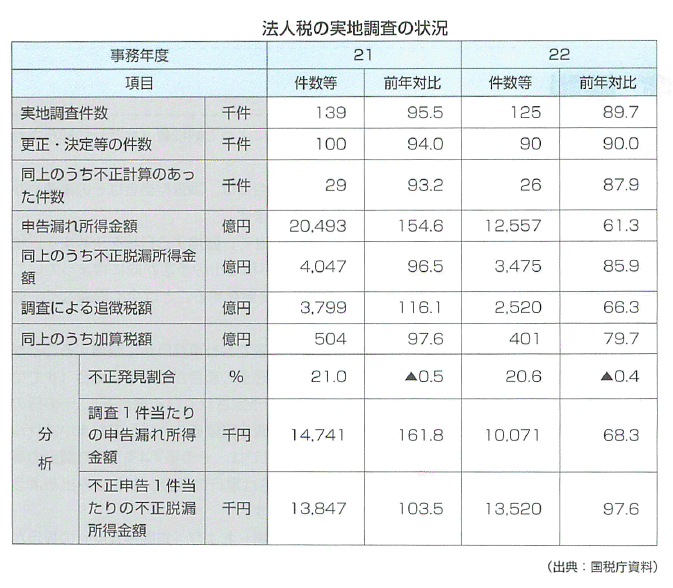

この納税者宅等に臨場して行う調査を「実地調査」と呼んでいます。

また、納税者から提出された申告書を、税務署内において検算、確認等を行う行為を机上調査と呼んでいます。

この反面調査には、実際に取引先に臨場して行う調査と、書面を郵送して行う文書照会とがあります。臨場する場合は「質問検査権」の行使になりますが、文書照会は法的には協力要請になります。

なぜならば、「質問検査権」を行使する場合には、身分証明書および質問検査証の提示が必要とされている(同法第74条の13)のですが、文書照会の場合には、この要件を満たすことができませんので、結果として協力要請にならざるをえないからです。

これらご説明してきた調査はひとまとめにして「任意調査」と呼ばれています。ただし「任意」と言われてはいますが、調査を受けるのが任意でよいという意味ではありません。

次に述べる「強制」に対応するという意味で言われているだけで、先に述べたとおり国税通則法(平成23年12月2日改正)で規定されている「質問検査権」に裏打ちされていますし、この「任意調査」に応じない場合には罰則(刑事罰)も規定されています。(同法第127条2号、3号)ので、決して任意ではありません。

ところで、これらの任意調査と別次元に「強制調査」があります。

この「強制調査」は、国税犯則取締法に基づくもので、通常は各国税局の査察部によって行われ、裁判所によって発行される証憑「令状」に基づいて行われます。(同法第2条)

査察調査は、ほかの税務調査とは異なり、管轄というものがありませんので、たとえば東京の法人に名古屋国税局の査察部が強制調査を行うこともあり得ます。

![090420_shibata-office_header[1].jpg](/_p/acre/25885/images/pc/61ab2a75.jpg)